Выбор читателей

Популярные статьи

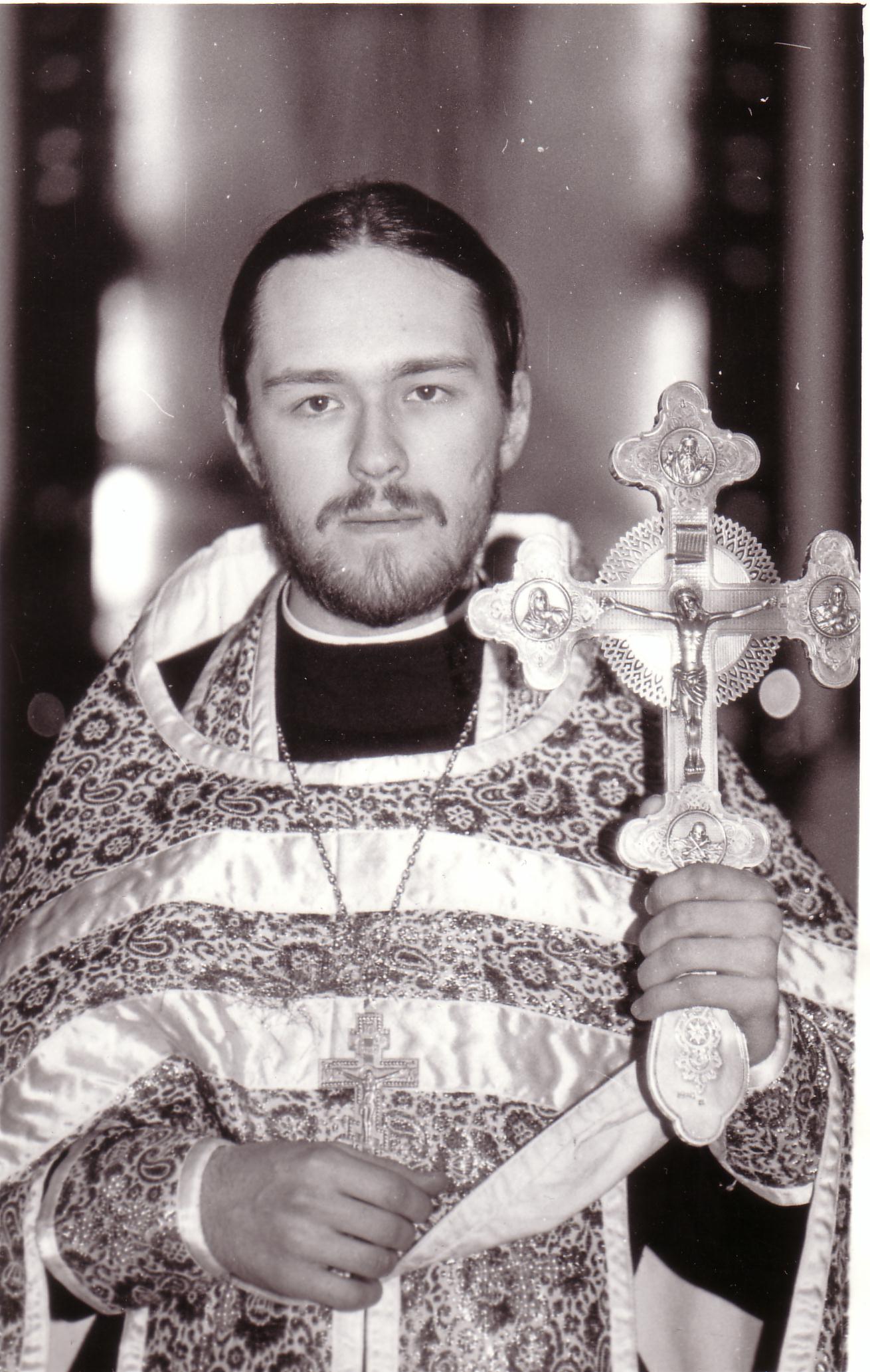

С первой минуты общения в православном священнослужителе и богослове митрополите Иларионе привлекает внимание его пронзительный и очень глубокий взгляд. Поэтому нетрудно понять, что он человек непростого мышления, знающий что-то большее, истинное и сокровенное, и старающийся всячески донести свои знания и мысли до людей и этим сделать мир в их душе светлее и добрее.

Митрополит Иларион Алфеев (фото его представлены чуть ниже) – патролог и доктор философии Оксфордского университета и Богословского института в Париже. Он также является членом Синодальной комиссии Русской православной церкви, руководителем секретариата Московского Патриархата по межхристианским связям отдела внешних церковных сношений и автором музыкальных эпических ораторий и сюит для камерного исполнения. В этой статье мы проследим жизненный путь этого человека, познакомимся с его биографией, в которой много интересных фактов.

В миру Алфеев Григорий Валериевич родился на свет 24 июня 1966 года. Ему была предназначена хорошая музыкальная карьера, так как он, окончив музыкальную школу Гнесиных, выучился затем и в Московской государственной консерватории. Потом он отслужил положенных два года в Советской армии, после чего сразу решил стать послушником Виленского Свято-Духова монастыря.

Будущий митрополит Иларион родился в столице России, в очень интеллигентной семье. Дата его рождения - 24 июля 1966 года. Его дед, Дашевский Григорий Маркович, был историком, который написал ряд книг об испанской Гражданской войне. К сожалению, он погиб в 1944 году на войне с фашистами. Отец митрополита, Дашевский Валерий Григорьевич, был доктором физико-математических наук и писал научные труды. Он автор монографий по органической химии. Но Валерий Григорьевич ушел из семьи и потом погиб от несчастного случая. Мать Григория была писательницей, которой и досталась та горькая доля - одной воспитывать сына. Его окрестили в 11 лет.

С 1973 по 1984 год Иларион обучался в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных по классу скрипки и композиции. В 15 лет он поступил в храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке (Москва) чтецом. По окончании школы, в 1984-м, поступил на композиторский факультет Московской государственной консерватории. В январе 1987 года оставил обучение и поступил послушником в Виленский Свято-Духов монастырь.

В 1990 году он становится настоятелем Благовещенского кафедрального собора в городе Каунасе (Литва). В 1989 году Иларион оканчивает Московскую духовную семинарию заочно, затем учится в Московской духовной академии, где получает степень кандидата богословия. Через время он становится преподавателем Свято-Тихоновского богословского института и университета св. апостола Иоанна Богослова.

В 1993 году он оканчивает аспирантуру Духовной академии, и его отправляют в Оксфордский университет, где в 1995 году он получает степень доктора философии. Потом шесть лет он работает в отделе внешних церковных связей. После становится священнослужителем при храме Св. Екатерины на Всполье в Москве.

В 1999 году православным Свято-Сергиевским институтом в Париже он был удостоен звания доктора богословия.

В 2002 году архимандрит Иларион становится епископом Керчинским. А в начале января 2002 года в Смоленском кафедральном соборе он принимает сан архимандрита и буквально через неделю хиротонисан во епископа в московском храме Христа Спасителя.

В 2002 году его направляют служить в Сурожскую епархию, возглавляемую митрополитом Антонием (Блум, РПЦ Великобритании и Ирландии), но вскоре против него ополчился весь епископат во главе с епископом Василием (Осборном, которого в 2010 году лишат священного сана и монашества, потому что тот изъявит желание вступить в брак). Все это произошло потому, что Иларион несколько обличительно отзывался об этой епархии, и за это он получил критические замечания от архиерея Антония, в которых тот указывал, что они вряд ли сработаются вместе. Но Иларион - еще тот «крепкий орешек», он выступил с речью, где снимал с себя все обвинения и настаивал на правильности своего мнения.

В итоге его отозвали из этой епархии и назначили главным представителем РПЦ по работе с международными европейскими организациями. Митрополит всегда в своих выступлениях выступал за то, что толерантная для всех религий Европа не должна забывать свои христианские корни, так как это одна из важнейших духовных и нравственных составляющих, которая и определяет европейскую идентичность.

С 2006 года он активно занимается музыкой и напишет немало музыкальных произведений: «Божественную литургию», «Всенощное бдение», «Страсти по Матфею», «Рождественскую ораторию» и т. д. Это его творчество было высоко оценено, и с благословения патриарха Алексия II произведения его исполнялись на многих концертах в Европе, Соединенных Штатах, Австралии и, конечно же, России. Публика стоя, овациями отмечала успешные эти выступления.

В 2011 году митрополит Иларион с Владимиром Спиваковым стали создателями и руководителями Рождественского фестиваля духовной музыки (Москва), проходящего в праздничные январские дни.

В период с 2003 по 2009 год он уже епископ Венский и Австрийский. Затем его избирают епископом Волокаламским, постоянным членом Синода, викарием московского патриарха и настоятелем храма Божией Матери на Большой Ордынке в столице.

В это же время патриарх Кирилл за верное и усердное служение РПЦ возводит его в сан архиепископа. Через год он же возводит его в сан митрополита.

Необходимо отметить то, что в разные годы он всегда представлял Русскую православную церковь. Иларион ревностно отстаивал ее интересы на различных межхристианских конференциях, международных форумах и комиссиях.

Проповеди митрополита Илариона Алфеева очень цельны и грамотно построены. Его очень интересно слушать и читать, ведь у него огромный опыт, который он передает нам в числе огромного количества богословских литературных трудов, которые необыкновенны в своем содержании. Они и продвигают нас к великим познаниям христианской веры ее последователей.

Одна из его книг - «Священная тайна Церкви. Введение». В ней читатель знакомится с мыслями некоторых отцов и учителей церкви о призывании имени Божия в практике молитвы Иисусовой и в Богослужении. Здесь речь идет об осмыслении церковного опыта и о правильном его выражении. За это автору в 2005 году была вручена Макариевская премия.

В своей книге «Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание» митрополит Иларион представил перевод своей докторской диссертации, защищенной в Оксфордском университете, на богословском факультете. В ней он исследует отношение богослова XI века преподобного Симеона к православному служению, Священному Писанию, аскетической и мистической богословской литературе и т. д.

Не обошел митрополит Иларион своим вниманием и Исаака Сирина и посвятил ему книгу «Духовный мир Исаака Сирина». Этот великий сирийский святой как никто смог передать дух евангельской любви и сострадания, поэтому он молился не только за людей, но и за животных, и демонов. По его учению даже ад - это любовь Божья, которая воспринимается грешниками как страдание и боль, потому что не принимают ее и имеют ненависть к этой любви.

Среди его книг есть и произведение «Жизнь и учение святителя Григория Богослова». Здесь он описывает жизнь великого отца и святителя и его учения, отчеканившие догмат о Пресвятой Троице.

Его деятельность не осталась незамеченной, и поэтому в арсенале у этого священника есть огромное количество наград - всевозможных грамот, медалей и званий, среди которых - орден Святого Иннокентия Московского II ст. (2009 г., Америка, РПЦ), орден Святого мученика Исидора Юрьевского II ст. (2010 г., Эстония, РПЦ МП), орден Святого воеводы Стефана Великого II ст. (2010 г., Молдова, РПЦ), золотая медаль Болонского университета (2010 г., Италия), орден Сербских Соколов (2011 г.) и другие награды.

Митрополит Волоколамский Иларион Алфеев стал автором и ведущим следующих фильмов: «Человек перед Богом» - цикл из 10 серий (2011 г.), вводящий в мир православия, «Путь Пастыря», посвященный 65-летию патриарха Кирилла (2011 г.), «Церковь в истории» - истории христианства, «Византия и Крещение Руси» - сериал (2012 г.), «Единство верных» - фильм, посвященный пятилетию со дня единства московского патриарха и РПЦ за границей (2012 г.), «Путешествие на Афон» (2012 г.), «Православие в Китае» (2013 г.), «Паломничество на Святую Землю» (2013 г.), «С Патриархом на Афоне» (2014 г.), «Православие на Афоне» (2014 г.), «Православие в сербских землях» (2014 г.).

Представляют настоящую базу для тех, кто хочет узнать, как вести себя в церкви, что такое иконы, как понимать святые труды, фильмы, автором которых стал митрополит Иларион Алфеев. Православие в них предстает как мир, наполняющий жизнь человека глубиной. Его глазами мы увидим святые паломнические места и то, как проповедуется христианство в других чуждых для православных людей местах.

Отметил свой пятидесятилетний юбилей. За прожитые годы своей жизни он проявил себя не только как талантливый богослов и священник. Митрополит Иларион награжден самим Господом ораторскими, дипломатическими, музыкальными, писательскими способностями. Жизнь Илариона с ранних лет связана с православием. Приняв постриг в 20-летнем возрасте, он не думал, что будет с ним в 30 или 50 лет, но никогда не было сомнений в том, что вся жизнь его будет связана с церковью. Служение всегда стояло на первом месте, но это не мешало развиваться в творчестве и авторском деле, вера только давала силы к созданию новых шедевров в музыке и духовной литературе.

Как рассказывает сам митрополит, тема смерти волновала его с раннего детства. Уже в пятилетнем возрасте он осознал факт, что все люди когда-то умирают. Значит, и он тоже. Но почему? Для чего тогда дана жизнь? Мысли эти терзали его все время. В юности эти думы посещали его вновь. Любимым поэтом юноши стал Федерико Гарсиа Лорка. Творчество его в большей степени посвящалось смерти. Через стихи автор предсказывал, а впоследствии и пережил собственную трагическую кончину. Иларион, окончив музыкальную школу, к выпускному экзамену подготовил вокальный цикл для тенора и фортепиано на стихи этого автора, свою работу он назвал «Четыре стихотворения Гарсиа Лорка». Много лет спустя произведение было оркестровано и переименовано как «Песни смерти».

Так вышло, что начало служения церкви совпало с несколькими смертями близких ему людей. Эти трагические события юноша серьезно переживал. Первая смерть, так потрясшая молодой ум - трагедия, случившаяся с его любимым учителем скрипки. Владимир Литвинов упал прямо на экзамене, когда играл его ученик. Произошла остановка сердца. Скорая не успела приехать вовремя. Был он еще совсем нестарым человеком, сорока лет от роду. Учитель имел среди своих учеников и их родителей огромный авторитет. Его все уважали за труд, интеллигентность, доброту. К своим ученикам он всегда относился с уважением, ценил достоинство в каждом человеке. Все просто обожали учителя. Трагедия эта многих выбила из колеи.

На похоронах учителя в сознании неопытного Илариона многое перевернулось. Для чего дана человеку жизнь? Этот вопрос был одним из первых. В скором времени умирает бабушка, после этого сестра, а затем и отец Илариона. Юноша пытался понять, почему же это происходит с близкими и родными ему людьми. Пришло осознание того, что ответы на поставленные вопросы может дать только христианская вера. Она укрепляет наш дух, который противится смерти. Важно было осмыслить, для чего приходит смерть к каждому, только в разное время, какой переход (и куда) она означает. Митрополит Иларион, фильмы которого дают ответы на подобные вопросы, старается донести до всех христиан смысл жизни и смерти.

В миру митрополит Иларион носил имя Григорий Дашевский. Родился он в Москве, в семье интеллигентов, в 1966 году,24 июля. Дед его, Григорий Маркович, слыл историком, который занимался исследованиями Гражданской войны в Испании и написал на эту тему ряд книг. Погиб он в 1944 году, во Второй мировой войне. Отец Валерий Григорьевич - доктор физико-математических наук, создатель многих научных трудов. Из семьи отец ушел, в скором времени погиб из-за трагического случая. Мать одна воспитывала сына, занималась писательской деятельностью. Окрестили Григория в 11-летнем возрасте.

И в детстве, и в юности активную жизненную позицию занимал нынешний митрополит Иларион. Русь в своей истории имеет громкое подобное имя. Святитель Иларион был первым митрополитом Киевским и всея Руси. Проживал он в начале прошлого тысячелетия. Его святое житие сыграло определенную роль в становлении молодого Илариона Алфеева.

Одиннадцать лет юноша обучался музыке в специальной школе Гнесиных по классу композиции и скрипки. В 15-летнем возрасте поступил чтецом в храм Воскресения Словущего. После окончания школы в 1984 году поступил в Московскую консерваторию, но в 1987 году его планы изменились. Оставив обучение, стал послушником Виленского Свято-Духового монастыря.

Позже служил во многих храмах Литовской епархии. Был назначен настоятелем Благовещенского кафедрального собора в Каунасе. В 1989 году Иларион окончил Духовную семинарию, а затем в 1993 году и Московскую Духовную академию. В 1991-1993 гг. Иларион преподает Священное Писание, гомилетику, догматическое богословие, греческий язык в Свято-Тихоновском богословском институте.

Стажировку митрополит Иларион проходил в Оксфордском университете. Там он изучал сирийский язык, одновременно работал над диссертацией. Учеба совмещалась со служением в Сурожской епархии. В 1995 году университет был окончен в качестве доктора философских наук. С 1995 года началась служба в Московском Патриархате. Преподавал в Духовных семинариях Смоленска и Калуги патрологию. В духовной семинарии Аляски в 1996 году читал догматическое богословие.

В 1996 году в Москве стал служителем в церкви святой Екатерины. В Париже в 1999 году защитил докторскую степень по богословию. Одновременно работал на телевидении, вел передачу «Мир вашему дому».

Вскоре выпускает образовательные издания митрополит Иларион. Книги вводят читателя в проблематику, историю славянских споров богословов, монографию. Отнести сюда можно труды «Священная тайна Церкви», «Таинство веры». Книги являются введением в догматическое богословие, доступны широкому кругу читателю, не только для учащихся семинарий и духовных академий. Изучать труды Илариона могут все, кто желает познать глубины православной веры.

В 2001 году Иларион получает сан епископа Керченского. В 2002 году принимает сан архимандрита в Смоленском кафедральном соборе.

В 2002 году Иларион Алфеев направляется на службу в Сурожскую епархию. В то время возглавлял ее митрополит Антоний. В скором времени против него стали настроены все члены епископата во главе с Василием Осборном (в 2010 году его лишат монашества и сана, так как он соизволит вступить в брак). Произошел инцидент по той причине, что Иларион обличительно высказывался в адрес епархии. Архиерей Антоний сделал критические замечания и указал Илариону на то, что они вряд ли сработаются. Но еще тем «крепким орешком» оказался митрополит Иларион Алфеев. Последние свои речи он произносил с полной уверенностью в своей правоте, где снимал с себя необоснованные обвинения. Итогом службы стал отзыв из Сурожской епархии. Он стал работать в качестве главного представителя РПЦ по работе с европейскими международными организациями. Иларион всегда отстаивал свою точку зрения в том, что Европа должна помнить свои христианские корни.

Свой распорядок дня митрополит Иларион полностью подчиняет служебным обязанностям. Он возглавляет отдел Внешние церковные связи, является постоянным членом Священного Синода. Возглавляет множество разнообразных рабочих групп и комиссий. Пост № 1 митрополит Иларион занимает и в Общецерковной аспирантуре, здесь он является ректором, а также настоятелем храма.

Как утверждает сам Иларион, богослужение является неким синтезом многих искусств, включая сюда фрески, иконы, архитектуру храма, чтение, пение, музыку, поэзию и прозу, своеобразную хореографию - поклоны, выходы и входы в процессии. В богослужении все органы человека приходят в действие - слух, зрение, обоняние (ладан), вкус (Причастие), осязание (иконы), то есть служение Господу охватывает всего человека целиком.

В 2003 году Иларион Алфеев был назначен епископом Австрийским и Венским. В 2009 году избирается епископом Волоколамским, а также викарием Московского патриарха. Одновременно становится настоятелем храма Богородицы на Большой Ордынке. В сан митрополита Иларион Алфеев был возведен в 2010 году.

Иларион Алфеев не забросил свое музыкальное творчество. Через него он теперь несет веру к Христу. В 2006—2007 годы он создал следующие произведения: «Божественная литургия», «Всенощное бдение», «Рождественская оратория», «Страсти по Матфею». Последняя оратория звучала не только в России, но и в Канаде, Австралии. За пять лет ее исполнили полсотни раз. Публика стоя аплодировала композитору. Профессиональные музыканты, исполняющие творения, высоко оценивают шедевры митрополита. Произведение митрополита Илариона «Рождественские оратории», которое прозвучало в Вашингтоне, вызвало бурю восторга. Музыка проникла в душу каждого. Успех позже был подтвержден в Бостоне, Нью-Йорке и, безусловно, в Москве. В сотрудничестве со Спиваковым в 2011 году митрополит Иларион создает Рождественский фестиваль, который проходит теперь ежегодно в канун святого праздника.

На создании музыки священник не останавливается. На телевидении общеобразовательный цикл ведет митрополит Иларион. Фильмы, снятые Алфеевым, рассказывают об истории, становлении христианства, вот лишь некоторые:

Недавно свет увидело новое творение митрополита «Начало Евангелия». К труду этому Алфеев шел долгие 25 лет. В своих книгах он представляет свой ценный опыт тем, кто хочет познать истину. Писательским трудом Иларион увлекся еще в те времена, когда преподавал Евангелие в Свято-Троицком институте. Тогда он очень подробно изучал Новый завет. Читал он его с детства, толковал с другой литературой, в то время нужных сведений было очень мало, доступ к ним ограничивался. Теперь свои знания передает всем желающим митрополит Иларион. Книга Христе написана была не сразу. Богословская деятельность Илариона опирается в основном на учения Святых Отцов. Диссертации защищались автором по темам о Исааке Сирине и Симеоне Новом Богослове. Все свои мысли автор вылил в книге «Православие». Начал это произведение он писать с Христа, но переключился на другие темы, поняв, что еще не созрел к авторству об Иисусе.

Книга «Священная тайна Церкви. Введение» принесла автору Макариевскую премию в 2005 году. Содержание знакомит с мыслями учителей и отцов церкви о призывании имени Христа.

Книга Илариона «Преподобный Симеон Новый Богослов, его православное предание» - это перевод докторской диссертации, которая защищалась в Оксфорде.

Исааку Сирину был посвящен труд «Духовный мир Исаака Сирина». Этот святой молился за любовь Божью, которую видел во всем. Он молился за всех - за людей, за животных, а также за демонов. Даже ад в его понимании - это любовь, так воспринимают ее грешники, как боль и страдания, посланные по заслугам.

Книга Илариона Алфеева «Жизнь и учение Григория Богослова» описывает житие великого святителя и великого отца, который в свое время отчеканил догматы о Пресвятой Троице.

Свои труды Иларион пишет доступным для мирян языком. Задумкой его было создать катехизис для тех, кто решил креститься, кому нужна небольшая книга, где за три дня можно узнать все самое основное. Митрополит сел и написал такой труд в одном порыве дыхания за три дня в таком стиле, чтобы и человек смог прочитать его за такой же срок. Потом еще неделю он его редактировал. В этом катехизисе Иларион максимально доступно и просто изложил все основы веры православной, учение о Церкви, о богослужениях, о моралях и основах нравственности христианской.

На протяжении всей жизни Иларион Алфеев интересовался темой Христа. В какой-то момент он понял, что пришло время ознакомиться с Новым заветом в современном исполнении. Связано это было с тем, что Илариона благословил Патриарх на подготовку новых учебников для духовных семинарий. Первым встал вопрос о создании учебника по Новому Завету и Четвероевангелию. Митрополит пришел к мысли, прежде чем создавать учебник, он должен вначале написать книгу. Так зарождалась книга о Христе, которая должна была превратиться в учебник. Планировалось написание одной книги, но в процессе работы автор понял, что огромные блоки информации просто не поместятся в одно издание, в итоге получилось шесть. 22 июля вышла в свет первая книга митрополита Илариона «Начало евангелия» - одна из блока об Иисусе Христе. В целом труд завершен, требует редактирования только шестая книга.

Книга выстроена не в хронологическом порядке евангельских событий. Эпизоды из жизни Христа автор рассматривает тематическими блоками.

Первая книга «Начало евангелия». Митрополит Иларион говорит в ней о состоянии современной науки о Новом завете, дает общее введение в серию книг о Христе. Рассматриваются здесь основные темы четырех Евангелий: Благовещенье, Рождество, выход Христа на проповедь, Крещение. Также дается общий набросок конфликта с фарисеями, который привел Иисуса к осуждению на смерть.

Вторая книга посвящается христианской нравственности, представлена она в виде обзора Нагорной проповеди.

Третья книга полностью посвящается чудесам, свершенным Христом. В ней разъясняется, что такое чудеса, почему многие люди не верят в них. Как соотнести чудо с верой Божьей. Каждое чудодейство рассматривается в книге в подробностях отдельно.

Четвертая книга - «Притчи Иисуса». Рассмотрены здесь и изложены по порядку все притчи, которые представляет Евангелие. Автор объясняет, почему Иисус для своих учеников выбирает именно такой жанр.

Пятая книга называется «Агнец Божий». Она посвящается оригиналу Евангелия, в ней материал, который не имеет дублирований в синоптических Евангелиях.

Шестая книга - «Смерть и воскресение». Описывает в ней автор последние дни жизни Иисуса Христа на Земле, страданиях его на кресте, смерти, а затем и воскрешении. О явлениях Спасителя ученикам своим после вознесения на небеса.

На основе этой духовной эпопеи митрополит Иларион и будет создавать учебники для духовных семинарий и школ.

Говоря о нашем современнике митрополите Иларионе, хочется преклониться и отдать дань уважения ушедшему святителю Илариону, труд которого помнят уже почти тысячу лет. Митрополит Иларион «Слово о законе и благодати» создавал в 1037-1050 годах. Это самое раннее произведение древнерусской литературы, которое знакомило христиан с благодатью и истиной через Иисуса явленной нашему народу.

Первый митрополит Иларион после смерти причислен был к лику Святых. День памяти его отмечают 28 августа. Судя по летописям, митрополит Иларион происходил из семьи нижегородского священнослужителя. Позже сам стал священником Придворной церкви Святых Апостолов в селе Берестове. За свои заслуги занял высокий пост митрополит Иларион. Русь в те годы находилась в управлении Ярослава Мудрого, который и увидел в священнике выдающегося деятеля тех времен. Иларион оказался для князя верным единомышленником и помощником в делах государственных и духовных.

Собором русских архиереев в 1051 году Иларион был поставлен первым митрополитом Киевским и всей Руси. Позже его утвердил Константинопольский Патриарх. Факт того, что должность митрополита занял русин был расценен как становление независимости Киевской митрополии от главнейшей Греческой. Иларион в свое время считался лучшим пастырем, проповедником, имел прекрасное образование. Деятельность его совпала с периодом утверждения на Руси христианства. Немалый вклад в это дело внес митрополит, его письменные труды прославляли веру Христа, показывали преимущество ее над старой верой. К большому сожалению, первосвятителем Иларион пробыл недолгое время, в 1054 году он отошел от управления. Скончался в 1067 году в Киево-Печерском монастыре, был прославлен в Лике Святых.

Дед - Григорий Маркович Дашевский, историк, автор книг по гражданской войне в Испании, погиб на фронте в 1944 году. Отец - Валерий Григорьевич Дашевский, доктор физ.-мат. наук, автор монографий по органической химии. Рано ушел из семьи, затем погиб из-за несчастного случая. Мать - писательница Валерия Анатольевна Алфеева, воспитывала сына одна.

Принял крещение в 11 лет.

С 1973 по 1984 годы обучался в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных по классу скрипки и композиции.

В 1981 г. поступил чтецом в храм Воскресения Словущего на Успенском вражке (г. Москва). С 1983 года был иподиаконом у митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева) и работал внештатным сотрудником Издательского отдела Московского Патриархата.

В 1984 году, по окончании школы, поступил на композиторский факультет Московской государственной консерватории.

В 1984-86 годах служил в армии, в пограничных войсках в качестве музыканта духового оркестра.

В январе 1987 года по собственному желанию оставил обучение в Московской консерватории и поступил послушником в Виленский Свято-Духов монастырь.

19 июня 1987 года в соборе Виленского Свято-Духова монастыря пострижен в монашество, а 21 июня в том же соборе рукоположен во иеродиакона архиепископом Виленским и Литовским Викторином (Беляевым).

19 августа 1987 года в Пречистенском кафедральном соборе г. Вильнюс по благословению архиепископа Виленского и Литовского Викторина рукоположен в иеромонаха архиепископом Уфимским и Стерлитамакским Анатолием (Кузнецовым).

В 1988 – 1990 гг. служил настоятелем храмов в городе Тельшяй, селе Колайняй и селе Титувенай Виленской епархии. В 1990 году назначен настоятелем Благовещенского кафедрального собора города Каунаса.

В 1990 году в качестве делегата от духовенства Виленской и Литовской епархии участвовал в Поместном Соборе Русской Православной Церкви.

В 1989 году заочно окончил Московскую Духовную семинарию, а в 1991 году – Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия.

В 1991 – 1993 гг. преподавал гомилетику, Священное Писание Нового Завета, догматическое богословие и греческий язык в Московских духовных школах.

В 1992 – 1993 гг. преподавал Новый Завет в и патрологию в Российском православном университете святого апостола Иоанна Богослова.

В 1993 году окончил филиал аспирантуры МДА при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата.

В 1993 году был направлен на стажировку в Оксфордский университет, где под руководством епископа Диоклийского Каллиста (Константинопольский Патриархат) работал над докторской диссертацией на тему «Преподобный Симеон Новый Богослов и православное Предание», совмещая учебу со служением на приходах Сурожской епархии.

В 1995 году окончил Оксфордский университет со степенью доктора философии. С 1995 года работал в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, с августа 1997 года по 2002 год возглавляя секретариат по межхристианским связям.

В 1995 – 1997 годах преподавал патрологию в Смоленской и Калужской духовных семинариях. В 1996 году читал курс лекций по догматическому богословию в Свято-Германовской православной духовной семинарии на Аляске ().

С января 1996 года состоял в клире храма святой великомученицы Екатерины на Всполье в Москве (Подворье Православной Церкви в Америке).

С 1996 по 2004 год был членом Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви .

В 1997 – 1999 годах читал курсы лекций по догматическому богословию в Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке (США) и по мистическому богословию Восточной Церкви на богословском факультете Кембриджского Университета ().

В 1999 году Свято-Сергиевским православным богословским институтом в Париже удостоен степени доктора богословия.

На Пасху 2000 года в Свято-Троицком храме в Хорошеве (Москва) митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом возведен в сан игумена.

Решением Священного Синода от 27 декабря 2001 игумену Илариону (Алфееву) по возведении в сан архимандрита определено быть епископом Керченским, викарием Сурожской епархии (епархия Русской православной церкви в и Ирландии).

7 января 2002 года, в праздник Рождества Христова, в Смоленском кафедральном соборе митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом возведен в сан архимандрита.

14 января 2002 года в Москве, в Храме Христа Спасителя, рукоположен во епископа. Хиротонию совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении десяти архипастырей, в том числе митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (позже Святейшего Патриарха Московского и всея Руси).

Вскоре по прибытии в Сурожскую епархию (Лондон) в начале 2002 года у епископа Керченского Илариона возник чрезвычайно острый конфликт. Партию недовольных деятельностью епископа Илариона возглавлял старший викарий - епископ Василий (Осборн).

19 мая 2002 года с критикой действий епископа Илариона выступил в своём открытом Обращении правящий архиерей митрополит Антоний. Обращение сообщало, что у епископа Илариона есть 3 месяца, чтобы «открыть для себя сущность Сурожской епархии и сформировать мнение о том, готов или нет он продолжать в духе и в соответствии с теми идеалами, которые мы выработали в течение уже 53 лет. Если он не уверен, а мы не уверены, тогда мы, по общему согласию, расстанемся»; в нём также говорилось о епископе Иларионе:

«У него много даров, которыми я никогда не обладал и никогда не буду обладать. Он молод, он силён, он доктор богословия, он написал несколько богословских книг, получивших высокую оценку, и он может внести очень значительный вклад - но только в том случае, если мы сформируем команду и будем едины».

Епископ Иларион выступил с ответным заявлением, которое отвергало предъявленные ему обвинения и фактически осуждало сложившуюся в лондонском Успенском соборе епархии литургическую практику.

В результате непримиримого противостояния епископ Иларион был отозван из епархии в июле 2002 года; решением Синода титул Керченского был усвоен старейшему викарию епархии архиепископу Анатолию (Кузнецову).

Определением Священного Синода от 17 июля 2002 года Иларион назначен епископом Подольским, викарием Московской епархии, главой Представительства Русской Православной Церкви при европейских международных организациях. Находясь на этой должности, вёл активную информационную деятельность, выпуская электронный бюллетень «Europaica» на английском, французском и немецком языках, а также русскоязычное приложение к этому бюллетеню «Православие в Европе».

Регулярно участвовал во встречах руководства Евросоюза с религиозными лидерами Европы. В ходе этих встреч указывал на то, что толерантность должна распространяться на все традиционные религии Европы:

«Приводя в пример отсутствия толерантности исламофобию и антисемитизм, политические лидеры Европы нередко забывают о различных проявлениях христианофобии и антихристианства». По словам епископа, «из истории Европы невозможно вычеркнуть две тысячи лет христианства. Отрицание христианских корней Европы недопустимо. Но важность христианства не исчерпывается историей. Христианство остаётся важнейшей духовно-нравственной составляющей европейской идентичности».

Выступал с критикой воинствующего секуляризма, призывая христиан Европы к диалогу с представителями секулярного гуманизма по вопросу о духовно-нравственных ценностях. По мнению епископа, «взрывоопасность сегодняшней межцивилизационной ситуации» в значительной степени обусловлена тем, что «западная либерально-гуманистическая идеология, исходя из представления о собственной универсальности, навязывает себя тем людям, которые воспитаны в иных духовно-нравственных традициях и имеют иные ценностные ориентиры». В этой ситуации «религиозным людям необходимо осознать особую ответственность, которая на них возложена, и вступить в диалог с секулярным мировоззрением, если же диалог с ним невозможен - то в открытое противостояние ему».

Гостями брюссельского представительства РПЦ за время возглавления его епископом Иларионом были королева Бельгии Паола, министр иностранных дел России И. С. Иванов, предстоятель Финляндской автономной православной Церкви архиепископ Лев, глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии архиепископ Юкка Паарма, архиепископ Пражский и Чешских Земель Христофор.

Определением Священного Синода от 7 мая 2003 года назначен епископом Венским и Австрийским с поручением временного управления Будапештской и Венгерской епархии и с сохранением должности Представителя Русской Православной Церкви при европейских международных организациях в Брюсселе.

В 2003 году начаты масштабные реставрационные работы в венском кафедральном соборе святителя Николая. 24 мая 2007 года собор посетил Президент Российской Федерации В. В. Путин. Гостями собора были также архиепископ Венский кардинал Кристоф Шёнборн, архиепископ Пражский и Чешских Земель Христофор, председатель Национального собрания Австрии Андреас Коль.

В 2004 году начат и в 2006 году завершён капитальный ремонт храма во имя святого Лазаря Четверодневного в Вене.

13 октября 2004 года завершён судебный процесс по вопросу о принадлежности Свято-Успенского собора в Будапеште, который пытался отобрать у Русской церкви Константинопольский патриархат. В период с 2003 по 2006 год собор неоднократно посещали высшие лица Российского государства, в том числе премьер-министры М. Касьянов и М. Фрадков. 1 марта 2006 года собор посетил В. В. Путин. Результатом этого визита стало решение властей Венгрии осуществить капитальный ремонт собора.

Выступил за возможность использования русского языка в православном богослужении, оговорившись, что считает недопустимым отказ от церковнославянского:

Между «человеком с улицы» и Православной Церковью существует множество барьеров - лингвистических, культурных, психологических и иных. И мы, духовенство, очень мало делаем для того, чтобы помочь человеку преодолеть эти барьеры. <…> В наших зарубежных епархиях многие прихожане, а особенно их дети, не только не понимают славянский язык, но и плохо понимают русский. Вопрос о доступности, внятности богослужения стоит очень остро. <…> Я думаю, что отказ от славянского языка и перевод всего богослужения на русский язык недопустим. Однако некоторые части богослужения вполне допустимо читать по-русски. Например, псалмы, Апостол и Евангелие.

1 февраля 2005 года избран приват-доцентом богословского факультета Фрибургского университета (Швейцария) по кафедре догматического богословия.

24 августа 2005 года удостоен Макариевской премии за труд «Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров».

29 сентября 2006 года призвал к созданию православно-католического альянса для защиты традиционного христианства в Европе. По словам епископа, сегодня становится все труднее говорить о христианстве как единой системе ценностей, разделяемой всеми христианами мира: пропасть между «традиционалистами» и «либералами» неуклонно расширяется. В этой ситуации, по мнению епископа, необходимо консолидировать усилия тех Церквей, которые считают себя «Церквами Предания», то есть католиков и православных, включая т. н. «дохалкидонские» древние восточные Церкви.

«Я не говорю сейчас о тех серьёзных догматических разногласиях, которые существуют между этими Церквами и которые должны обсуждаться в рамках двусторонних диалогов. Я говорю о необходимости заключения между этими Церквами некоего стратегического альянса, пакта, союза для защиты традиционного христианства как такового - защиты от всех вызовов современности, будь то воинствующий либерализм или воинствующий атеизм», - подчеркнул епископ.

Иларион участвовал в заседаниях Смешанной комиссии по православно-католическому диалогу в 2000 году в Балтиморе, в 2006 году в Белграде и в 2007 году в Равенне.

9 октября 2007 года покинул заседание Смешанной комиссии по православно-католическому диалогу в Равенне в знак протеста против решения Константинопольского Патриархата включить в состав православной делегации представителей Эстонской Апостольской Церкви, несмотря на то, что «Вселенский Патриархат с согласия всех православных членов предложил компромиссное решение, которое признавало бы несогласие Московского Патриархата со статусом автономной церкви Эстонии». Участник встречи заявил прессе, что католическая сторона, равно как и прочие православные участники были «несколько шокированы» ультиматумом епископа. Священный Синод РПЦ на заседании 12 октября 2007 года одобрил действия делегации РПЦ в Равенне.

В результате итоговый документ «Экклезиологические и канонические последствия сакраментальной природы Церкви» был подписан в отсутствие делегации Московского Патриархата. Документ, в частности, содержит такие положения, с которыми не согласен Московский Патриархат, как-то 39-й параграф документа, где говорится о «епископах поместных Церквей, находящихся в общении с Константинопольским престолом».

В интервью католическому агентству AsiaNews митрополит Иоанн (Зизиулас), представитель Константинопольского Патриархата и сопредседатель Смешанной комиссии, заявил, что позиция епископа Илариона в Равенне - «выражение авторитаризма, цель которого - продемонстрировать влияние Московской церкви»; он также подчеркнул, что в итоге Московский Патриархат оказался «в изоляции, ибо ни одна другая православная Церковь не последовала его примеру».

В ответ епископ Иларион 22 октября 2007 года обвинил митрополита Иоанна в «срыве диалога» с Римско-Католической Церковью. По мнению епископа, уход Московского патриархата из диалога был выгоден Константинополю: «Очевидно, что Константинополь заинтересован в расширении православного понимания первенства во Вселенской Церкви. „Первенство чести`, закреплённое за Константинополем после 1054 года, таких его представителей, как митрополит Иоанн, больше не устраивает. А для того, чтобы превратить „первенство чести` в реальную власть, положение о первенстве следует переформулировать по образцу папского примата в Римско-Католической Церкви. Пока представители Московского Патриархата будут продолжать участвовать в диалоге, добиться этого невозможно. Без них это будет сделать гораздо легче».

В интервью 15 ноября 2007 года Иларион подверг критике ряд положений равеннского документа по существу, но указал на то, что необходимо дать официальную оценку этого документа. Также он заявил о том, что численность Русской Церкви «превышает численность членов всех остальных поместных Православных церквей вместе взятых». На вопрос: «При каких обстоятельствах Восточные церкви смогут признать папу Римского главой Вселенской церкви?» - ответил: «Ни при каких. Главой Вселенской Церкви является Иисус Христос, и у него, согласно православному пониманию, не может быть наместника на земле. В этом фундаментальное отличие православного учения о Церкви от католического».

В 2009-2013 годах в рамках Синодальной библейско-богословской комиссии (изначально Синодальная богословская комиссия) Иларион руководил рабочей группой, которая готовила анализ равеннского документа, в итоге в 2013 году на заседании Священного Синода был принят документ «Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви», в котором было подтверждено несогласие с его позицией.

В июле 2008 года, после наложения священноначалием РПЦ прещений на епископа Диомида (Дзюбана), выступил с резкой критикой последнего.

После смещения 4 сентября 2008 года с поста предстоятеля Православной Церкви в Америке митрополита Германа, в октябре 2008 года, кандидатура епископа Илариона (Алфеева) на пост предстоятеля ПЦА была предложена несколькими её священнослужителями. Причины, побудившие клириков ПЦА выдвинуть кандидатуру епископа Илариона, перечислены в статье бывшего ректора Свято-Владимирской семинарии протопресвитера Фомы Хопко, по мнению которого епископ Иларион «молод, смел, умён, образован и проверен», «у него безупречная репутация как послушного иеромонаха и иерарха. У него прекрасная репутация как пастыря, учителя, проповедника и исповедника. Он имеет большой опыт в международной деятельности Православной церкви. Он свободно говорит по-английски и ещё на нескольких языках. Его уважают внутри и вне Православной церкви даже те, кто не согласны с его идеями и действиями».

Выдвижение кандидатуры епископа Илариона вызвало противоречивую реакцию внутри ПЦА ввиду того, что он является иерархом Московского Патриархата и ввиду его конфликта с правящим епископом Сурожской епархии в 2002 году. Письмом в Канцелярию ПЦА от 6 ноября 2008 года епископ Иларион известил, что отказывается от выдвижения, поскольку считает, что ПЦА должен возглавлять американец. В руководстве Московского Патриархата поддержали позицию епископа Илариона.

31 марта 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный Синод, освободив епископа Илариона от управления Венско-Австрийской и Венгерской епархиями, назначили его председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, постоянным членом Священного Синода с титулом «епископ Волоколамский, викарий Патриарха Московского и всея Руси». 9 апреля 2009 года назначен настоятелем храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве.

20 апреля 2009 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возведен в сан архиепископа.

18 августа 2010 г. назначен настоятелем Патриаршего подворья – храмов святых мучеников Михаила и Феодора Черниговских и Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором .

В 2010 г. избран почетным доктором Российского государственного социального университета и почетным профессором Русской христианской гуманитарной академии.

7 февраля 2011 года избран профессором богословского факультета Фрибургского университета (Швейцария) по кафедре догматического богословия.

11 сентября 2010 года митрополит Иларион совершил архиерейскую литургия – первую с момента открытия в начале 1990-х годов храма в Черниговском переулке.

9 мая 2014 года Иларион прибыл в аэропорт Днепропетровска (Украина) для участия в праздновании 75-летия Днепропетровского митрополита Украинской православной церкови Московского патриархата Иринея, однако при прохождении пограничного контроля его задержали и вручили письменное уведомление о запрете на въезд на Украину без указания причин. Митрополит Иларион огласил поздравительное послание Патриарха Московского Кирилла в помещении пункта пограничного контроля и там же вручил юбиляру орден святого благоверного князя Даниила Московского первой степени. 12 мая МИД РФ потребовал «от де-факто киевских властей исчерпывающих объяснений столь неуважительного отношения к священнослужителю высокого духовного сана и принесения соответствующих извинений».

22 ноября 2017 года, митрополит Иларион встречал Архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, в рамках его первого визита в

– Владыка, вам исполняется 50 лет. Не верится. Скажите, когда вы принимали решение о монашеском постриге, вы (апеллирую к словам Патриарха Кирилла и отца Евгения Амбарцумова) принимали решение за себя двадцати-, тридцати-, сорока- и пятидесятилетнего? Оправдала ли реальность ваши ожидания?

– Когда я принимал постриг, мне было 20 лет, и я, конечно, не думал ни о себе 30-летнем, ни о себе 50-летнем. Я жил тем моментом. Но у меня не было никаких сомнений, что я хочу посвятить жизнь Церкви, что я хочу именно так построить жизнь, а не иначе. И за прошедшие с тех пор 30 лет я еще ни разу не разочаровался в принятом решении. Не было ни одного дня, ни одной минуты, когда бы я пожалел.

Всем в своей жизни я обязан Церкви. Некоторые люди мне говорят: «Почему вы связали себя с Церковью? Ведь вы могли бы искусством заниматься, оркестром дирижировать, музыку писать». Для меня служение Церкви всегда было самым главным, всё остальное выстраивалось вокруг этого основного стержня. И для меня всегда самым важным было служить Христу.

– В одном из интервью вы говорили о том, что тема смерти вас волновала с достаточно раннего возраста. Как эта тема у вас впервые возникла, как менялось ваше восприятие?

– Может быть, вас это удивит, но у меня тема смерти впервые возникла в детском саду. Мне было 5 или 6 лет, и я вдруг осознал, что мы все умрем: что я умру, что все эти дети, которые вокруг меня, умрут. Я начал об этом думать, задавать вопросы себе, взрослым. Не помню сейчас ни эти вопросы, ни ответы, которые я получал. Помню только, что эта мысль меня очень остро пронзила и довольно долго не отступала.

В юности я тоже много думал о смерти. У меня был любимый поэт – Федерико Гарсиа Лорка: я открыл его для себя в очень раннем возрасте. Основная тема его поэзии – тема смерти. Не знаю другого поэта, который столько думал и писал о смерти. Наверное, в какой–то степени через эти стихи он предсказал и пережил собственную трагическую смерть.

Григорий Алфеев (будущий митрополит Иларион) в школьные годы

Когда я заканчивал школу, к выпускному экзамену я подготовил сочинение «Четыре стихотворения Гарсиа Лорки»: это был вокальный цикл на его слова для тенора и фортепьяно. Много лет спустя я его оркестровал и переименовал в «Песни о смерти». Все четыре стихотворения, выбранные мною для этого цикла, посвящены смерти.

– Почему вас так занимала эта тема?

– Наверное, потому, что от ответа на вопрос, зачем человек умирает, зависит ответ на вопрос, зачем он живет.

– Поменялось ли что-то с приходом к активной церковной жизни?

– Так случилось, что мой приход к активной церковной жизни совпал с несколькими смертями, которые я очень глубоко пережил.

Первая – смерть моего учителя по скрипке Владимира Николаевича Литвинова. Мне тогда было, наверное, лет 12. Я его очень любил, он был для меня огромным авторитетом. Он был человеком необычайно интеллигентным, сдержанным, тонким, прекрасно вел свой предмет, с огромным уважением относился к ученикам, его все обожали. Он был совсем еще молодым человеком – лет сорока, не более.

Вдруг я прихожу в школу, и мне говорят – Литвинов умер. Сначала я подумал, что кто-то шутит надо мной. Но потом увидел его портрет в черной рамке. Он был один из самых молодых преподавателей. Оказалось, что он умер прямо во время экзамена, когда играл его ученик. Ему внезапно стало плохо с сердцем, он упал, вызвали скорую, а она вместо улицы Фрунзе поехала на улицу Тимура Фрунзе. И когда через 40 минут они наконец доехали, он уже был мертв. Я участвовал в его похоронах, это была первая смерть в моей жизни.

Спустя некоторое время была смерть моей бабушки, потом смерть ее сестры – моей двоюродной бабушки, потом смерть моего папы. Всё это следовало одно за другим, и конечно, вопрос о смерти у меня постоянно возникал не как какой-то теоретический вопрос, а как то, что происходило вокруг меня с близкими мне людьми. И я понимал, что ответ на этот вопрос дает только вера.

– У вас есть сейчас внутреннее понимание того, что такое смерть? Я, например, хорошо понимаю всё это умом, но совсем не могу внутренне принять и понять безвременный уход близких…

– Человек состоит не только из ума, он состоит также из сердца и тела. На такие события мы реагируем всем своим естеством. Поэтому даже если умом мы понимаем, для чего это происходит, даже если вера нас укрепляет в перенесении таких событий, тем не менее, всё наше человеческое естество противится смерти. И это естественно, потому что Бог нас не для смерти создал: Он создал нас для бессмертия.

Казалось бы, мы должны быть к смерти подготовлены, мы каждый вечер себе говорим, отходя ко сну: «Неужели мне одр сей гроб будет?» И весь мир мы видим в свете этого события смерти, которое может постигнуть каждого человека в любой момент. И тем не менее, смерть всегда приходит неожиданно, и мы внутренне протестуем против нее. Каждый человек ищет свой ответ, и он не может исчерпаться только логически выстроенными аргументами из учебника по догматическому богословию.

Одно из произведений, которое произвело на меня сильное впечатление в детские и юношеские годы, это 14-я симфония Шостаковича. В значительной степени под влиянием этого сочинения я написал свои «Песни о смерти». Я тогда его много слушал и много думал, почему Шостакович на закате своих дней написал именно такое сочинение. Он сам называл его «протестом против смерти». Но этот протест в его трактовке не давал никакого выхода в иное измерение. Мы можем протестовать против смерти, но она всё равно придет. Значит, важно не просто ее опротестовать, а важно ее осмыслить, понять, для чего она приходит и что нас в связи с этим ждет. И ответ на это дает вера, и не просто вера в Бога, но именно христианская вера.

Мы верим в Бога, Который был распят и умер на кресте. Это не просто Бог, Который откуда-то с небесной высоты за нами взирает, следит, наказывает за грехи, поощряет за добродетели, сочувствует нам, когда мы страдаем. Это Бог, Который пришел к нам, Который стал одним из нас, Который вселяется в нас через таинство причащения и Который находится рядом с нами – и тогда, когда мы страдаем, и когда умираем. Мы верим в Бога, Который спас нас через Свои страдания, крест и воскресение.

Часто спрашивают: почему Бог должен был спасти человека именно этим способом? Неужели у него не было других, менее «болезненных» способов? Почему непременно надо было Самому Богу пройти через крест? Я на это отвечаю так. Есть разница между человеком, который с борта корабля видит утопающего, бросает ему спасательный круг и сочувственно смотрит, как тот выкарабкивается из воды, и человеком, который ради спасения другого, рискуя собственной жизнью, бросается в штормовые воды моря и отдает свою жизнь, чтобы другой мог жить. Бог решил нас спасти именно так. Он бросился в бушующее море нашей жизни и отдал Свою жизнь, чтобы нас спасти от смерти.

– Потрясающе сильный образ, никогда такой не встречала, действительно очень понятный.

– Этот образ я использую в своем катехизисе, который только что закончил. Там я постарался изложить основы православной веры самым простым языком, используя образы, понятные современному человеку.

– А чем ваш катехизис отличается от того, над которым работает Синодальная библейско-богословская комиссия под вашим руководством? Почему понадобился еще один катехизис?

– В Синодальной богословской комиссии мы долгие годы писали большой катехизис. Идея заключалась в том, чтобы написать фундаментальный труд, который бы содержал подробное изложение православной веры. Задание это было мне дано, когда я еще не был председателем комиссии, а ее возглавлял владыка Филарет Минский. Была создана рабочая группа, мы начали обсуждать сначала содержание катехизиса, потом утвердили план, потом подобрали коллектив авторов.

К сожалению, некоторые авторы написали так, что не удалось воспользоваться плодами их трудов. Некоторые разделы приходилось дважды или трижды перезаказывать. В конце концов, после нескольких лет напряженного труда у нас появился текст, который мы стали обсуждать на пленарных заседаниях, собирали отзывы членов богословской комиссии. Наконец, мы представили текст священноначалию. Сейчас этот текст разослан на отзывы, и мы уже начали их получать.

Несколько дней назад я получил письмо от одного уважаемого иерарха, который приложил отзыв на текст нашего катехизиса, составленный в его епархии. В этом отзыве было много похвал, но также было сказано, что катехизис слишком длинный, что он содержит слишком много подробностей, которые людям не нужны, что катехизис должен быть коротким.

Когда мы создавали концепцию этого катехизиса, идея была в том, чтобы написать большую книгу, где подробно было бы рассказано о догматах Православной Церкви, о Церкви и богослужении, и о нравственности. Но теперь, когда мы эту большую книгу ценой очень больших коллективных трудов написали, нам говорят: «А нужна-то маленькая книга. Дайте нам книгу, которую мы могли бы дать человеку, пришедшему креститься, чтобы он мог за три дня прочитать то, что ему нужно».

Меня этот отзыв, честно говоря, разозлил. Настолько, что я сел за компьютер и написал свой катехизис – тот самый, который можно было бы дать человеку перед крещением. Я хотел бы, чтобы человек мог прочитать его за три дня. И писал я его тоже три дня – на едином порыве вдохновения. Потом, правда, пришлось многое переписывать, уточнять и дорабатывать, но первоначальный текст был написан очень быстро. В этом катехизисе я постарался максимально доступно и просто изложить основы православной веры, изложить учение о Церкви и ее богослужении, сказать об основах христианской нравственности.

– Вы очень хорошо пишете короткие вероучительные тексты – для переводов на английский мы постоянно используем ваши книги.

– Здесь главное было не написать лишнее. Мне всё время приходилось себя ограничивать, потому что, естественно, по каждой теме можно сказать больше, но я представлял себя на месте человека, который пришел креститься: что нужно дать этому человеку, чтобы он узнал о православной вере? В итоге получился катехизис для готовящихся к крещению, для тех, кто когда-то крестился, но не воцерковился, и для всех, кто хочет больше узнать о своей вере.

Написал я его, кстати, благодаря тому, что мы не поехали на Всеправославный собор. У меня были запланированы две недели пребывания на Крите, но так как мы приняли решение туда не ехать, неожиданно высвободилось целых две недели. Я посвятил это время катехизису: три дня писал и неделю редактировал.

– Значит, в ближайшем будущем в Церкви будет две книги: подробный полный катехизис и емкое издание для новоначальных?

– Это две книги разного статуса. Один – катехизис соборный, который, я надеюсь, мы всё-таки доведем до нужной кондиции и получим соборное одобрение этого текста. А то, что я сейчас написал, – это мой авторский катехизис. И я надеюсь, что он будет использоваться, в том числе, в таких ситуациях, когда приходит человек креститься и говорит: «Дайте мне книгу, чтобы я мог за 3–4 дня прочитать и подготовиться». Вот для этой цели эта книга писалась.

– Только что издана ваша книга о Христе. Она называется «Начало Евангелия». Когда я открыла ее, я просто дар речи потеряла – насколько же это нужная, важная и фантастически оформленная книга! Я давно как-то без интереса смотрю на книжные новинки, но вот начала читать первую главу и поняла, что не оторваться, и что срочно надо заказывать сотню книжек всем в подарок. Спасибо вам огромное, это какая-то удивительная радостная новость, потому что ну вот обо всём у нас говорят и пишут, кроме Христа. Очень надеюсь, что это будет бестселлер.

Очень много книг написано сегодня про всё, и совсем непонятно, как писать про Христа, как с людьми говорить о Христе в нашей жизни. Понятно, как читать какую молитву, как на исповеди говорить, а вот Христа в повседневной христианской жизни очень не хватает.

– К этой книге я шел очень долгие годы. В каком-то смысле она является итогом, как минимум, четвертьвекового моего развития, с тех пор как я начал читать лекции по Новому Завету в только что тогда созданном Свято-Тихоновском институте. Это был 1992–1993 учебный год. Тогда я впервые соприкоснулся не только с Евангелием, которое, конечно, читал с детства, но и со специальной литературой по Новому Завету. Но литературы тогда было мало, доступ к ней был у нас ограничен. А моя богословская деятельность в основном вращалась вокруг патристики, то есть учения Святых Отцов. Я занимался патристикой в Оксфорде, написал там диссертацию о Симеоне Новом Богослове. Потом на волне «остаточного вдохновения» написал книги о Григории Богослове, об Исааке Сирине. И потом весь этот массив патристических идей и мыслей вошел в мою книгу «Православие».

Книга «Православие» начинается с Христа, но я почти сразу перехожу к другим темам. Это было связано с тем, что на тот момент я еще не созрел для того, чтобы писать о Христе.

А между тем, тема Христа меня занимала в течение всей жизни, по крайней мере, с 10-летнего возраста. Конечно, я читал Евангелие, размышлял о Христе, о Его жизни, о Его учении. Но в какой-то момент, это было около двух с половиной лет назад, я понял, что мне нужно очень серьезно ознакомиться с современной специальной литературой по Новому Завету. Это было связано с тем, что я по благословению Патриарха возглавил рабочую группу по подготовке учебников для духовных школ. И сразу остро встал вопрос об учебнике по Новому Завету, по Четвероевангелию. Я понял, что мне по разным причинам этот учебник придется писать самому. Чтобы его написать, нужно было освежить знания в области научной литературы по Новому Завету.

Мой способ освоения литературного материала – реферирование. Пока я не начну что-то писать, я не могу сосредоточиться на чтении, как в известном анекдоте про человека, который поступал в литературный институт и которого спрашивали: «Вы читали Достоевского, Пушкина, Толстого?» А он ответил: «Я не читатель, я писатель».

– Вы говорили, что в детстве читали по 500–600 страниц в день…

– Да, в детстве я много читал, но с какого-то момента стал читать гораздо меньше, стал читать только то, что мне нужно для того, что я пишу. Когда я пишу, я осмысливаю прочитанное.

Поначалу я решил написать учебник, но быстро понял, что для того, чтобы он получился, надо сначала написать книгу. И вот я начал писать книгу об Иисусе Христе, которая со временем должна была превратиться в учебник. Сначала я предполагал написать одну книгу, но когда начал писать, понял, что в одну книгу весь гигантский собранный материал не уложится. В итоге я написал шесть книг. Сейчас вышла первая, четыре других написаны полностью и будут выходить в порядке очереди, шестая написана, что называется, «в первом чтении». По сути, труд завершен, хотя какое-то редактирование шестой книги еще потребуется.

– Расскажите, как строится книга?

– Я решил идти не по хронологии евангельских событий, вперемежку рассматривая эпизоды из жизни Христа, чудеса, притчи. Я решил осваивать евангельский материал крупными тематическими блоками.

Первая книга называется «Начало Евангелия». В ней я, во-первых, говорю о состоянии современной новозаветной науки, даю некое общее введение во все шесть книг. Во-вторых, я рассматриваю начальные главы всех четырех Евангелий и их основные темы: Благовещение, Рождество Христово, выход Иисуса на проповедь, крещение от Иоанна, призвание первых учеников. И даю некий самый общий набросок того конфликта между Иисусом и фарисеями, который в конце приведет к Его осуждению на смерть.

Вторая книга посвящена целиком Нагорной проповеди. Это обзор христианской нравственности.

Третья посвящена целиком чудесам Иисуса Христа по всем четырем Евангелиям. Там я говорю о том, что такое чудо, почему некоторые люди не верят в чудеса, как вера соотносится с чудом. И рассматриваю каждое из чудес в отдельности.

Четвертая книга называется «Притчи Иисуса». Там изложены и рассмотрены – одна за другой – все притчи из синоптических Евангелий. Я говорю о жанре притчи, объясняю, почему именно этот жанр избрал Господь для Своих поучений.

Пятая книга, «Агнец Божий», посвящена всему оригинальному материалу Евангелия от Иоанна, то есть материалу, который не дублируется в синоптических Евангелиях.

И наконец шестая книга – «Смерть и воскресение». Здесь речь идет о последних днях земной жизни Спасителя, Его страданиях на кресте, смерти, воскресении, явлениях ученикам после воскресения и вознесении на небеса.

Такая вот книжная эпопея. Мне нужно было ее написать прежде всего для того, чтобы самому осмыслить вновь те события, которые составляют сердцевину нашей христианской веры, и чтобы потом на основе этих книг можно было сделать учебники для духовных школ.

– Это обзор, толкование?

– В основе лежит евангельский текст. Он рассматривается на фоне широкой панорамы толкований – от древних до современных. Большое внимание я уделяю критике современных подходов к евангельскому тексту, характерных для западных исследователей.

В современной западной новозаветной науке существует много разных подходов к Иисусу. Например, есть такой подход: Евангелия – это очень поздние произведения, они все появились в конце I века, когда уже прошло несколько десятилетий после смерти Христа. Был некий исторический персонаж Иисус Христос, Он был распят на кресте, от Него остался некий сборник поучений, который впоследствии был утрачен. Этот сборник людей интересовал, они стали вокруг него собираться, создали общины последователей Иисуса.

Потом им понадобилось всё-таки понять, что это был за человек, произнесший эти поучения, и они начали сочинять про него разные истории: придумали историю рождения Девы, приписали ему всякие чудеса, вложили в его уста притчи. Но на самом деле это всё была продукция людей, условно обозначенных именами Матфей, Марк, Лука и Иоанн, которые возглавляли некие христианские общины и писали это всё для пастырских нужд. Такой, на мой взгляд, нелепый и кощунственный подход к Евангелиям сейчас едва ли не доминирует в западной новозаветной науке.

Есть книги о «богословии Матфея», где ни слова не сказано о том, что за этим богословием стоит Христос. По мнению этих богословов, Христос – это некий литературный персонаж, созданный Матфеем для пастырских нужд своей общины. Кроме того, пишут они, были апокрифические Евангелия, и только потом Церковь отсеяла то, что ей не нравилось, а на самом деле было много иного материала.

Одним словом, вокруг личности и учения Христа создано множество научных мифов, и вместо того, чтобы изучать Его жизнь и учение по Евангелию, изучают эти мифы, изобретенные учеными.

Я доказываю в своей книге то, что для нас, православных христиан, является очевидным, но что совсем не очевидно для современных специалистов по Новому Завету. А именно, что единственным достоверным источником сведений о Христе является Евангелие, другого достоверного источника нет. Евангелие – это свидетельство очевидцев. Если вы хотите узнать, как что-то произошло, вы должны относиться к очевидцам с доверием. Как Святейший Патриарх Кирилл пишет в своей книге «Слово пастыря»: каким образом можно воссоздать дорожно-транспортное происшествие? Надо опросить свидетелей. Один стоял там, другой здесь, третий еще где-то. Каждый это увидел по-своему, каждый рассказал свою историю, но из совокупных свидетельств складывается картина.

Мы читаем Евангелие и видим, что во многом евангелисты сходятся. Но в чем-то они расходятся, и это естественно, потому что каждый это видел немного по-своему. При этом образ Иисуса Христа не раздваивается, не разделяется на четыре разных образа. Все четыре Евангелия говорят об одном и том же лице. Я в своей книге пишу, что Евангелия подобны сейфу с сокровищами, закрытому на два ключа: чтобы понять евангельские повествования и их смысл, нужно использовать оба ключа. Один ключ – это вера в то, что Иисус Христос был реальным земным человеком со всеми свойствами земного человека, во всём подобный нам, кроме греха. А другой ключ – это вера в то, что Он был Богом. Если хотя бы один из этих ключей отсутствует, вы никогда не откроете эту Личность, которой посвящены Евангелия.

– Какой график выхода в свет ваших книг о Христе?

– Первая вышла только что. По мере готовности будут издаваться следующие. Поскольку я их уже написал, то дальнейшая их судьба зависит от книгоиздателей.

Тема слишком важная и слишком обширная. Это меня долгие годы удерживало от того, чтобы засесть за книги об Иисусе Христе. Я ходил вокруг да около: изучал Святых Отцов, писал о Церкви, разбирал различные вопросы богословия. Но подступиться к личности Христа я не мог.

– Страшно было?

– Я не находил какой-то свой подход, свой ключ. Конечно, я изучал то, что Святые Отцы писали об Иисусе Христе, это отражено в моих книгах. Например, в книге «Православие» у меня есть целый раздел про христологию. Но если мы посмотрим, что писали об искуплении Святые Отцы в III–IV веках, то основной вопрос был: кому Христос заплатил выкуп. Термин «искупление» брали в его буквальном смысле – выкуп. И спорили о том, кому был заплачен выкуп. Одни говорили, что выкуп был заплачен дьяволу. Другие справедливо возражали: а кто такой дьявол, чтобы ему платить такую высокую цену? Почему Бог должен расплачиваться с дьяволом жизнью собственного Сына? Нет, говорили они, жертва была принесена Богу Отцу.

В Средние века на латинском Западе развилось учение о крестной жертве Спасителя как удовлетворении гнева Бога Отца. Смысл этого учения в следующем: Бог Отец настолько был прогневан на человечество, и человечество своими грехами настолько Ему задолжало, что никаким иным образом оно расплатиться с Ним не могло, кроме как смертью Его собственного Сына. Якобы эта смерть удовлетворила и гнев Бога Отца, и Его правосудие.

Для меня эта западная трактовка неприемлема. Апостол Павел говорит: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». Думаю, что и Отцы Восточной Церкви, и западные писатели в свое время искали какие-то ответы на вопрос о том, в чем же заключается эта тайна, потому и создавали свои теории. Ее надо было объяснить на каких-то понятных для человека примерах.

Григорий Нисский, например, говорил, что Бог обманул дьявола. Будучи в человеческой плоти, Он спустился в ад, где дьявол царствовал. Дьявол Его поглотил, думая, что это человек, но под человеческой плотью Христа скрывалось Его божество, и, подобно рыбе, которая проглотила крючок вместе с приманкой, дьявол таким образом проглотил Бога вместе с человеком, и это Божество разрушило ад изнутри. Красивый образ, остроумный, но объяснить современному человеку искупление, пользуясь этим образом, невозможно. Мы должны найти иной язык, иные образы.

– Как вы отвечаете на этот вопрос?

– Я думаю, что самое большее, что мы можем сказать о Боге, – это то, что Он захотел нас спасти именно таким, а не каким-либо иным образом. Он захотел стать одним из нас. Он захотел не просто спасать нас откуда-то с высоты, посылая нам сигналы, подавая руку помощи, но вошел в самую гущу человеческой жизни, чтобы всегда быть рядом с нами. Когда мы страдаем, мы знаем, что Он страдает вместе с нами. Когда мы умираем, мы знаем, что Он находится рядом. Это дает нам силу жить, дает нам веру в воскресение.

– Владыка, вы работаете с большим объемом литературы на разных языках. А сколько вы языков иностранных знаете?

– Несколько языков в разной степени. На английском я говорю и пишу свободно: на этом языке я даже думал какое-то время, когда учился в Англии. На французском говорю, читаю, при необходимости пишу, но не так свободно. На греческом говорю, но тоже менее уверенно (практики не хватает), хотя читаю свободно. Дальше – по убывающей. На итальянском, испанском, немецком – читаю, но не говорю. Из древних языков я изучал древнегреческий, сирийский и немного иврит.

– Как вообще вы учили иностранные языки?

– Все иностранные языки я учил по Евангелию. Начинал всегда с Евангелия от Иоанна. Это самое удобное Евангелие, чтобы заучивать слова, они там постоянно повторяются: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было в начале у Бога». Специалисты говорят, что словарь Евангелия от Иоанна в два раза меньше, чем в других Евангелиях, хотя по объему оно не уступает им. Этот лаконизм словаря связан с тем, что очень многие слова повторяются.

Почему удобно учить язык по Евангелию? Потому что, когда вы читаете хорошо знакомый текст, который знаете практически наизусть, вам не нужно смотреть в словарь, вы узнаете слова. И вот так я учил греческий язык. Прочел сначала Евангелие от Иоанна, потом прочел три других Евангелия, потом стал читать послания святых апостолов, а потом начал читать по-гречески Отцов Церкви. Кроме того, когда я учил греческий, я слушал в магнитофонной записи литургию на греческом языке. Я заучивал в том произношении, в каком сейчас он используется греками.

Сирийский язык я учил немного по-другому, это уже было в Оксфорде, у меня был прекрасный профессор, лучший в мире специалист по сирийской литературе, Себастьян Брок. Но он мне сразу сказал: учить с вами язык я не собираюсь, мне это неинтересно, мне интересно читать тексты. Поэтому мы начали с ним читать текст Исаака Сирина, а попутно я читал по-сирийски Евангелия и по учебнику Робинсона осваивал основы грамматики и синтаксиса.

Самое главное в языке – это, конечно, практика. Никакой учебник не заменит практической работы с текстом.

– Как вы думаете, священникам сегодня иностранные языки нужны?

– У меня нет однозначного ответа. Кому-то, может быть, не нужны иностранные языки. Но иностранный язык полезен ведь не только в чисто утилитарных целях – чтобы на нем что-то прочитать или услышать, или иметь возможность кому-то что-то сказать. Он полезен, прежде всего, потому, что он открывает целый новый мир. Каждый язык отражает мышление какого-то народа, на каждом языке есть своя литература, своя поэзия. Я бы сказал, что для общего развития иностранный язык никогда никому не повредит. Другое дело, что у некоторых людей может не быть склонности к языкам, может не быть к этому интереса.

Иностранные языки совершенно не обязательны для спасения, и они даже не обязательны для пастырской деятельности. Хотя я думаю, что для священника, читающего Евангелие, хотя бы какие-то основы греческого языка необходимы. Не случайно ведь в дореволюционной семинарии учили греческий и латынь – хотя бы для того, чтобы понимать смысл отдельных слов, выражений, того, что Христос говорит в Своих притчах, чтобы можно было обратиться к греческому оригиналу и сверить.

– Как вы строите свой распорядок дня?

– Мой распорядок дня подчинен моим служебным обязанностям. У меня есть разные должности, возложенные на меня священноначалием: я – председатель Отдела внешних церковных связей и по должности постоянный член Священного Синода, ректор Общецерковной аспирантуры, настоятель храма. Еще я возглавляю множество всяких комиссий и рабочих групп, осуществляющих различные проекты.

Шесть дней в году у нас заседание Священного Синода, восемь дней в году – заседания Высшего церковного совета. Воскресенье – день богослужебный. Каждый церковный праздник – день богослужебный. Естественно, что перед каждым синодальным днем у нас, по крайней мере, несколько дней подготовки – мы готовим документы, отрабатываем журналы. У меня есть присутственные дни в ОВЦС и в Общецерковной аспирантуре. Множество встреч – с православными иерархами, с инославными, с послами различных государств. Очень важный пласт моей деятельности – поездки. Первые пять лет пребывания в должности председателя ОВЦС у меня было более пятидесяти зарубежных поездок в год. Иногда я прилетал в Москву, только чтобы самолет поменять.

– Аэрофобией не страдаете?

– Нет. Но после этих пяти лет я стал меньше ездить. За пять лет объездил всех, кого надо, и сейчас могу с очень многими поддерживать общение в режиме телефонных звонков, электронной переписки, то есть не нужно специально ездить куда-то, чтобы с кем-то пообщаться.

Кроме того, если раньше я принимал почти все приглашения, которые поступали на различные конференции, то в какой-то момент я и сам почувствовал, и мне Святейший Патриарх сказал: «Вы не должны столько ездить. Вы должны ездить только на самые главные мероприятия, где никто кроме вас участвовать не может». Соответственно, количество поездок сократилось – думаю, без ущерба для дела.

Из дней заседаний Синода и Высшего церковного совета, присутственных дней в Отделе и аспирантуре, церковных праздников и поездок в основном и складывается мое расписание. Оно на год достаточно предсказуемо.

В этом расписании есть паузы, которые необходимы мне для того, что условно можно назвать творческой деятельностью. Например, для того, чтобы книги писать.

– Какие дни вы для этого используете?

– Во-первых, все гражданские выходные. Перефразируя слова известной песни, можно сказать: я другой такой страны не знаю, где так много было б выходных. Помимо отпуска, страна гуляет десять дней в январе, по нескольку дней в феврале, марте, мае, июне, ноябре. Эти выходные я и использую для того, чтобы писать. Скажем, новогодний период – с конца декабря до Рождества – это время, когда я пишу. Пишу также по субботам. Выходных в традиционном понимании этого слова у меня вообще нет. Если день свободен от служебных обязанностей, значит, я в этот день пишу.

– Вы быстро пишете?

– Обычно я пишу много и быстро. Я могу долго что-то обдумывать, но когда сажусь писать, моя средняя дневная норма – 5 тысяч слов в день. Иногда я эту норму не добираю, но иногда даже превышаю.

– Это больше, чем авторский лист. При таком интенсивном ритме можно написать достаточно большой объем текста за достаточно короткий промежуток времени. Условно говоря, мне нужно 20 таких дней, чтобы написать книгу объемом 100 тысяч слов.

– Традиционно ведь книги измеряют знаками и авторскими листами…

– Я меряю в словах со времен Оксфорда. Когда я учился в Оксфорде, у меня был лимит 100 тысяч слов для докторской диссертации. Я этот лимит превысил и оказался в довольно скандальной ситуации: от меня требовали сокращать текст. Я сократил как мог, но всё равно превышение составляло около 20 тысяч слов уже после того, как диссертация была переплетена (а переплет там стоил безумно дорого). Моему профессору владыке Каллисту пришлось специально идти в ректорат и доказывать, что для раскрытия моей темы эти дополнительные 20 тысяч слов абсолютно необходимы. С тех пор, во-первых, я стараюсь писать лаконично, во-вторых, считаю объем написанного в словах, а не в знаках.

– Сталкивались ли с проблемами постоянного отвлечения внимания? У вас компьютер отключен, например, от интернета, от электронной почты?

– Помню, что вы рекордно быстро отвечаете на e-mail.

– Когда я сижу за компьютером и мне приходит сообщение, то, если оно краткое и деловое, я стараюсь отвечать сразу.

– Писем много?

– Не менее 30 в день.

– Но должны быть какие-то паузы?

– Да. Есть перерывы на еду. Но с тех пор, как я служил в армии, у меня привычка (говорят, вредная для здоровья) – есть быстро. Завтрак у меня занимает 10 минут, обед – 15, ужин – 10–15. Всё то время, пока я не ем, не сплю и не молюсь, я работаю.

– Владыка, расскажите о своей оценке современного богослужения? Какие есть проблемы восприятия богослужебной молитвы?

– Православное богослужение – это синтез искусств. В этот синтез входят: архитектура храма, иконы и фрески, которые на стенах, музыка, которая звучит на службе, чтение и пение, проза и поэзия, которые звучат в храме, и хореография – выходы, входы, процессии, поклоны. В православном богослужении человек участвует всеми своими органами чувств. Конечно, зрением и слухом, но также обонянием – он обоняет запах ладана, осязанием – он прикладывается к иконам, вкусом – он принимает Причастие, принимает святую воду, просфоры.

Таким образом, всеми пятью органами чувств мы воспринимаем богослужение. Богослужение должно захватывать всего человека. Человек не может одной частью своего естества быть где-то в другом месте, а другой находиться на службе – он должен погрузиться в богослужение всецело. И наше богослужение построено таким образом, чтобы на то время, пока человек погружается в стихию молитвы, он из нее не выключался.

Если вы бывали в католических или протестантских церквах, вы могли видеть, что там богослужение состоит, как правило, из разрозненных лоскутков: сначала люди поют какой-то псалом, потом садятся, слушают чтение, потом снова встают. А у нас богослужение непрерывно. Это, конечно, очень помогает погрузиться в стихию молитвы. Наше богослужение – это школа богословия и богомыслия, оно насыщено богословскими идеями. Совершенно невозможно понимать богослужение, не зная, например, церковных догматов. Вот почему наше богослужение для многих людей оказывается непонятным – не потому, что оно на церковнославянском языке, а потому, что оно апеллирует к сознанию совсем других людей.

Допустим, приходят люди слушать Великий канон на первой седмице Великого Поста. Канон можно прочитать по-славянски, можно прочитать по-русски, эффект будет примерно один и тот же, потому что канон написан для монахов, которые практически наизусть знали Библию. Когда упоминалось некое имя в этом каноне, то у этих монахов сразу же в голове возникала ассоциация с неким библейским рассказом, который тут же аллегорически трактуется применительно к душе христианина. Но сегодня у большинства слушателей эти ассоциации не возникают, и многие из имен, которые упоминаются в Великом каноне, мы даже не помним.

Соответственно, люди приходят на Великий канон, они слушают то, что читает священник, но в основном они откликаются на припев: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И каждый при этом стоит со своей молитвой, со своим покаянием, что само по себе, конечно, хорошо и важно, но это не совсем то, ради чего писался Великий канон. Поэтому для того, чтобы понимать богослужение, для того, чтобы его любить, нужно, конечно, и хорошо знать догматы, и знать Библию.

– Вы очень много общаетесь с людьми нецерковными. Что для священнослужителя самое главное в общении с человеком, далеким от Церкви?

– Я думаю, что самое главное – это что мы должны уметь людям так рассказать о Боге, о Христе, чтобы у них загорелись глаза, чтобы сердце воспламенилось. А для того чтобы это произошло, у нас самих должны гореть глаза, мы должны жить тем, о чем мы говорим, мы должны постоянно этим гореть, мы должны в себе возгревать интерес к Евангелию, к Церкви, к таинствам церковным, к догматам церковным. И конечно, мы должны уметь говорить людям о сложных вещах на простом языке.

Епи́скоп Иларио́н (в миру — Григо́рий Вале́риевич Алфе́ев; р. 24 июля 1966 Москва) — епископ Венский и Австрийский, представитель Русской Православной Церкви при европейских международных организациях в Брюсселе, богослов, патролог, церковный историк, композитор.

Автор монографий, посвященных жизни и учению Отцов Церкви, переводов с греческого и сирийского языков, трудов по догматическому богословию, многочисленных публикаций в периодической печати. Автор музыкальных произведений камерного и ораториального жанра.

Во что верят православные христиане

Настоящий сборник катехизических бесед представляет собой сокращенный и упрощенный вариант книги «Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие», увидевшей свет в 1996 году и с тех пор неоднократно издававшейся на русском и других языках.

Сборник адресован широкому кругу читателей, прежде всего тем, кто вступает на путь христианской жизни.

Вы - свет мира

Автор адресует свою книгу прежде всего тем, кто недавно пришел в Церковь или только готовится к крещению и хотел бы больше узнать о православии из надежного авторитетного источника, а не из сомнительных брошюр, полных суеверий, сомнительных рекомендаций и псевдоправославных утверждений. Епископ Венский и Австрийский Иларион (Алфеев) рассматривает все составляющие жизни православного человека и дает практические рекомендации по поводу того, как христианину жить в XXI веке.

Он исчерпывающе и доступно в соответствии со Священным Писанием и учением святых отцов объясняет, что такое вера, пост, христианский брак, спасение души, загробная жизнь, монашество, духовная жизнь в православном понимании, для чего нужны Церковь и священнослужители, как правильно молиться и так далее.

Духовный мир преподобного Исаака Сирина